目次

1. はじめに

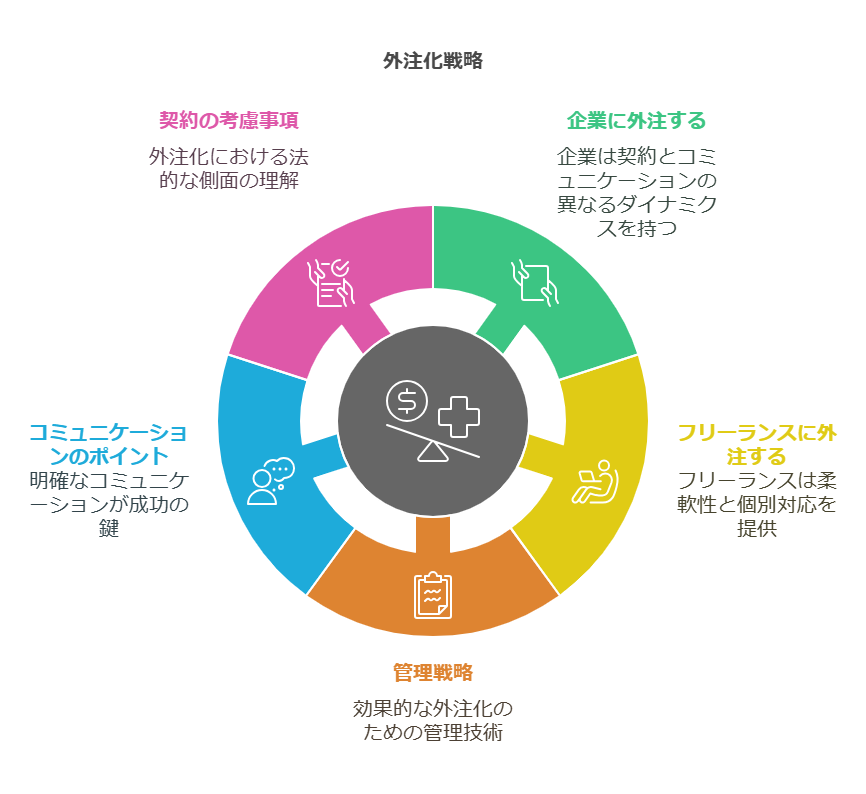

近年、企業が自社業務を外部のリソースを活用して効率化する「外注化」の動きがますます活発になっています。人件費や固定費を削減しつつ、高度な専門スキルを持つ外部人材を柔軟に活用できる点は大きな魅力です。しかし一方で、外注の進め方を誤ると、品質面のトラブルや納期遅延、コミュニケーション不全といった問題に直面するリスクも否定できません。

本記事では、企業とフリーランスの違いを踏まえた外注のポイントを中心に、管理方法や指示の出し方、契約形態の違い、法的注意点、さらに「やっていいこと・ダメなこと」について詳しく解説します。実際に外注を活用し、プロジェクトをうまく回すための具体的なヒントが得られるはずです。

2. 外注の基本:企業 vs フリーランスの違い

外注先として大きく分けられるのは「企業」と「フリーランス」です。両者は業務の進め方も変わりますので、それぞれの特徴とメリット・デメリットを理解しておくことが重要です。

2-1. 企業に外注する場合

- チーム体制による安定感

外注先が法人格の場合、多くは複数名のチーム体制や確立された業務フローを持っています。そのため担当者が突然退職したり、体調不良で離脱したりしても、他の担当者がカバーできるという利点があります。 - 契約が法人同士でスムーズ

法人同士の取引は、比較的安定感があり、契約・請求書のやり取りなどの手続き面でもスムーズです。決済方法も豊富で、後払いなどにも柔軟に対応してもらえるケースが多いでしょう。 - コストが高め・スピード感に欠けることも

企業に外注すると、管理部門や営業部門など、多くの人手が関わるぶん費用が高くなる傾向があります。また、意思決定フローが複雑で、フリーランスと比較すると応答や修正に時間がかかる場合があります。

2-2. フリーランスに外注する場合

- コストが抑えられる・柔軟な対応がしやすい

フリーランスは個人事業主であることが多く、企業と比べて構造的コストが低い分、比較的リーズナブルな費用で依頼できる場合が多いです。さらに、やり取りがダイレクトで、ちょっとした修正や急な要望にも柔軟に対応してもらいやすい点も魅力でしょう。 - コミュニケーションがスピーディー

複数の担当部署を通す必要がなく、直接フリーランサーと話し合えるため、迅速な意思決定が期待できます。 - 稼働リスク・人脈の幅の狭さ

フリーランスは基本的に一人で業務を行うため、体調不良や家庭の事情などで長期間稼働が難しくなると、プロジェクト進行に影響を及ぼす可能性があります。また、新たな専門分野に対応する必要がある場合、別途ほかのフリーランスを探さなくてはならないという面もあります。

3. 外注管理のポイント

外注を成功させるために欠かせないのが、プロジェクトの管理方法や指示出しの仕組みを整えることです。外注先が企業かフリーランスかに関わらず、以下の点に注意して管理を行いましょう。

3-1. 目的と期待する成果を明確化する

外注依頼の際に陥りがちなトラブルのひとつに、「何を目指していたのか曖昧なまま進めてしまう」という問題があります。そこで大切なのが、以下のような項目を明確にすることです。

- スケジュール:いつまでに、どの段階でどんな成果物が必要か

- 実施事項:具体的にどのようなタスクを誰が行うのか

- 期待値(ゴール設定):最終的にどんな品質・機能・結果を求めるのか

これらを事前にすり合わせたうえで契約書や仕様書に反映させ、プロジェクト開始前に外注先との認識をきちんと合わせておきましょう。

3-2. 指示出しの具体的な方法

企業向けの指示出しでは、以下のような工夫をすることでスムーズに進められます。

- 仕様書・要件定義書を作成し、共有

システム開発やデザイン制作など、やり直しやバージョン管理が複雑になりがちな業務ほど、文書化しておくとトラブルを未然に防ぎやすいです。 - 窓口担当を明確に

複数の部署や担当者がいる場合、必ず「誰が最終決定をするのか」「修正依頼を取りまとめるのか」を明記しておくと指示が混乱しません。

フリーランス向けの指示出しは、直接コミュニケーションを取りやすい分、柔軟に行うことが可能ですが、そのぶん曖昧なまま進めてしまうリスクもあります。そこで、

- チャットやビデオミーティングを活用し、小まめに進捗確認

- 必要があれば動画説明などを使い、イメージを共有

- 小さなタスクに分割し、ステップごとに認識合わせ

などを行い、相互の理解をすり合わせていくことが大切です。

3-3. 進捗管理の工夫

外注先が複数にわたる場合や、長期プロジェクトの場合、進捗管理ツール(Trello、Asana、Notionなど)を活用すると便利です。

- 定期ミーティングとレポート

週に一度や月に数回の定例会を設けて、現在の進捗や課題、次のステップを確認します。 - KPI(重要業績評価指標)の設定

定量的な目標を定め、達成度合いを評価することで、外注のコストパフォーマンスを見極めやすくなります。 - トラブル発生時の対応フロー

何か問題が起きたときは誰に報告すべきか、どういう手順で対処すべきかをあらかじめ決めておくとスピーディーです。

4. コミュニケーションのポイント

外注の成功・失敗を分ける大きな要素が「コミュニケーション」です。依頼側と受注側の意思疎通がうまくいかないと、成果物の品質に影響が出るだけでなく、納期トラブルや信頼関係の崩壊につながりかねません。

4-1. 企業とのコミュニケーション

企業同士の取引では、契約時の仕様変更ルールを明確にしておくことが非常に重要です。大きな組織では「一度決めた仕様を後から変更する際の承認プロセスが複雑」というケースも多々あります。そこで、

- 仕様変更の際は追加契約や変更契約を検討

- 週次レポート・定例会などフォーマルな場を設定

- 窓口担当者を一貫して設定

などのルールを敷くとよいでしょう。

4-2. フリーランスとのコミュニケーション

フリーランス相手の場合、プロジェクト単位・成果物単位の取引が多く、コミュニケーションのスピード感も企業間取引より速い傾向にあります。ここで注意したいのが、やり取りの頻度と内容の濃さです。

- こまめなフィードバック

テスト納品や途中段階での確認をこまめに行い、「期待値」と「実際の成果物」にズレがないかをチェックします。 - 相手のスケジュールや稼働状況を尊重

フリーランスは一人で複数案件を掛け持ちしている場合もあるため、余裕を持った納期設定を検討することが大切です。 - 継続的な関係性を築くためのコミュニケーション

気持ちよい取引ができると、リピートや追加依頼がしやすくなり、Win-Winの関係を育めます。

5. 契約形態の違いと選び方

外注化において、契約形態は大きく分けて以下の4種類が代表的です。いずれを選ぶかによって、管理責任やリスク、費用の考え方が変わってきます。

5-1. 準委任契約

- 特徴:特定の業務を行うこと自体に対して報酬が発生する(成果物自体を保証しない)。

- メリット:フレキシブルな対応が可能、仕様変更に強い。

- デメリット:成果物の品質保証を求めにくい。

- 適用例:コンサルティング、システム開発の要件定義・設計業務など。

5-2. SES契約(システムエンジニアリングサービス契約)

- 特徴:準委任契約の一種。ITエンジニアを一定期間業務に従事させる形が多い。

- メリット:企業のリソース不足を補いやすく、即戦力として活用しやすい。

- デメリット:指示命令が強すぎると偽装請負と見なされるリスクがある。

- 適用例:システム運用・保守、エンジニアの常駐支援など。

5-3. 請負契約

- 特徴:特定の成果物を完成させることに対して報酬が支払われる。

- メリット:完成物に対する保証があるため、企業側のリスクが比較的低い。

- デメリット:仕様変更に弱く、追加費用や納期の再設定などが必要になる。

- 適用例:Webサイト制作、アプリ開発、建築工事など。

5-4. 成果報酬型契約

- 特徴:一定の成果(KPI達成など)が出た場合にのみ報酬が支払われる。

- メリット:企業にとってコストパフォーマンスが良い場合がある。

- デメリット:成果の定義が曖昧だとトラブルになりやすい。

- 適用例:広告運用、営業代行、SEO対策など。

6. 法的な注意点

外注においては、契約形態による法的リスクの違いも見逃せません。特に、フリーランスへの業務委託では偽装請負や労働者性の問題がしばしば議論されます。

6-1. 契約ごとのリスク管理

- 準委任契約・SES契約

外注先が「業務を遂行すること」に対して報酬が発生する形のため、企業側が指揮命令系統を強く握りすぎると、偽装請負の可能性が高まります。 - 請負契約

成果物を完成させる義務がある一方、企業側も仕様変更などには別途契約を結ぶなどの対策が必要です。 - 成果報酬型契約

成果をどう定義し、どう評価するかがトラブルの火種になりがちです。契約書で詳細に詰めておく必要があります。

6-2. 契約書に入れるべき項目

- 業務範囲・納品物・スケジュール・報酬・支払い条件

曖昧な表現を避け、できる限り具体的に記載します。 - 著作権の取り扱い

特にクリエイティブ関連では、納品後の権利帰属を明文化しておくことが大切です。 - 機密保持(NDA)

プロジェクト内で知り得た情報を、外部に漏らさないようにするための契約を結ぶのが一般的です。

6-3. フリーランスとの契約で特に注意すべき点

- 偽装請負のリスク

業務の進め方が企業の指示命令下に近くなるほど、雇用関係とみなされる可能性があります。 - 労働者性の判断基準

フリーランスといえど、勤務時間を細かく指定したり、拘束時間が長期にわたるような契約は危険です。 - 支払い遅延・未払いリスク

企業側が資金繰りに困った場合、フリーランスへの支払いが滞ってしまうケースも。信頼関係が崩れると、今後の取引が困難になります。

7. 外注で「やっていいこと・ダメなこと」

ここからは、外注を円滑に進めるための具体的な行動指針について、「やっていいこと」と「やってはいけないこと」をそれぞれ見ていきましょう。

7-1. やっていいこと(適切な管理・指示のポイント)

- 指示を明確に伝える

- スケジュール・実施事項・期待値を共有し、双方の認識を合わせる

- 口頭説明だけでなく、文書や図解、テンプレートなどを使うとより分かりやすい

- スケジュールと報酬を適切に設定する

- 外注先の作業環境を考慮し、余裕ある納期を設定

- 契約に基づいた適正な報酬を支払い、相手のモチベーションを保つ

- フィードバックを適切に行う

- 進捗状況を定期的に確認し、方向性がずれていれば早期に修正

- 良い成果物には感謝を伝え、次回以降の依頼につなげる

- 法的リスクを事前に回避する

- 偽装請負とみなされないよう、外注先の裁量を尊重

- 契約書の作成時に専門家(弁護士など)に相談することも検討

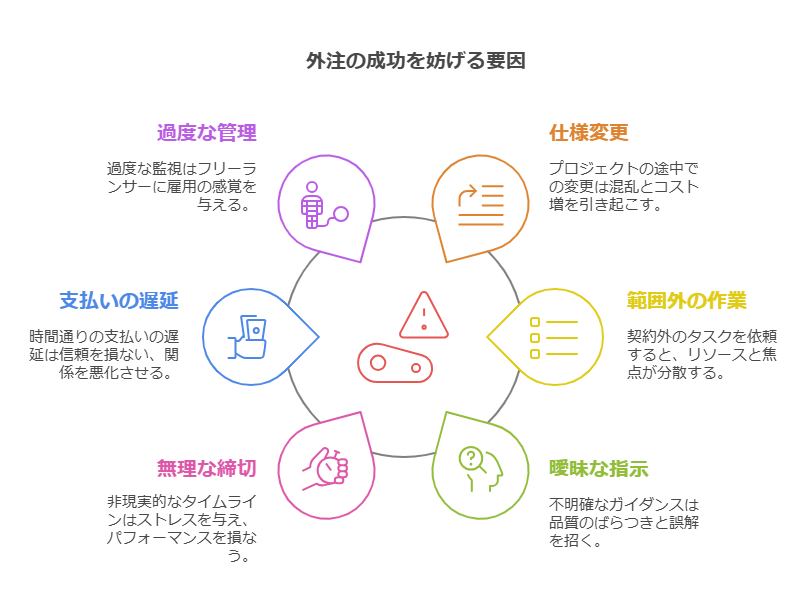

7-2. やってはいけないこと(外注先に嫌われる行為・法的リスク)

- 指示の後出し・頻繁な仕様変更

- 途中で大幅な仕様変更をすると、トラブルやコスト増の原因に

- やむを得ない変更の場合は、追加費用や納期延長を正式に調整

- 契約範囲を超えた業務の強要

- 「ついでにこれも」という安易な依頼で、相手の労力を無償で消費させない

- 契約外の業務が発生する場合は、追加見積もりを依頼

- 指示が曖昧なまま放置

- 「おまかせ」「なんとなく」では品質のばらつきが大きくなる

- 求める具体的な完成イメージや要件を共有し、なるべく早期にすり合わせる

- 無茶なスケジュールや即時対応の強要

- 「今すぐやってほしい」「1時間以内に対応して」は相手に大きなストレスを与える

- 緊急対応が必要な場合は、別途「特急料金」を支払うなどの配慮が必要

- 支払い遅延・報酬の値切り

- 決めた日程での報酬支払いを守らなければ、信頼関係はすぐに崩壊する

- 納品物に不満があっても、一方的な減額は契約違反になる可能性が高い

- 偽装請負につながる過度な指示・管理

- フリーランスや業務委託先に対し、雇用とほぼ変わらない命令をする

- 勤務時間の細かい管理や、業務場所を厳密に指定するなどは要注意

8. 物語:とある中小企業の外注ストーリー

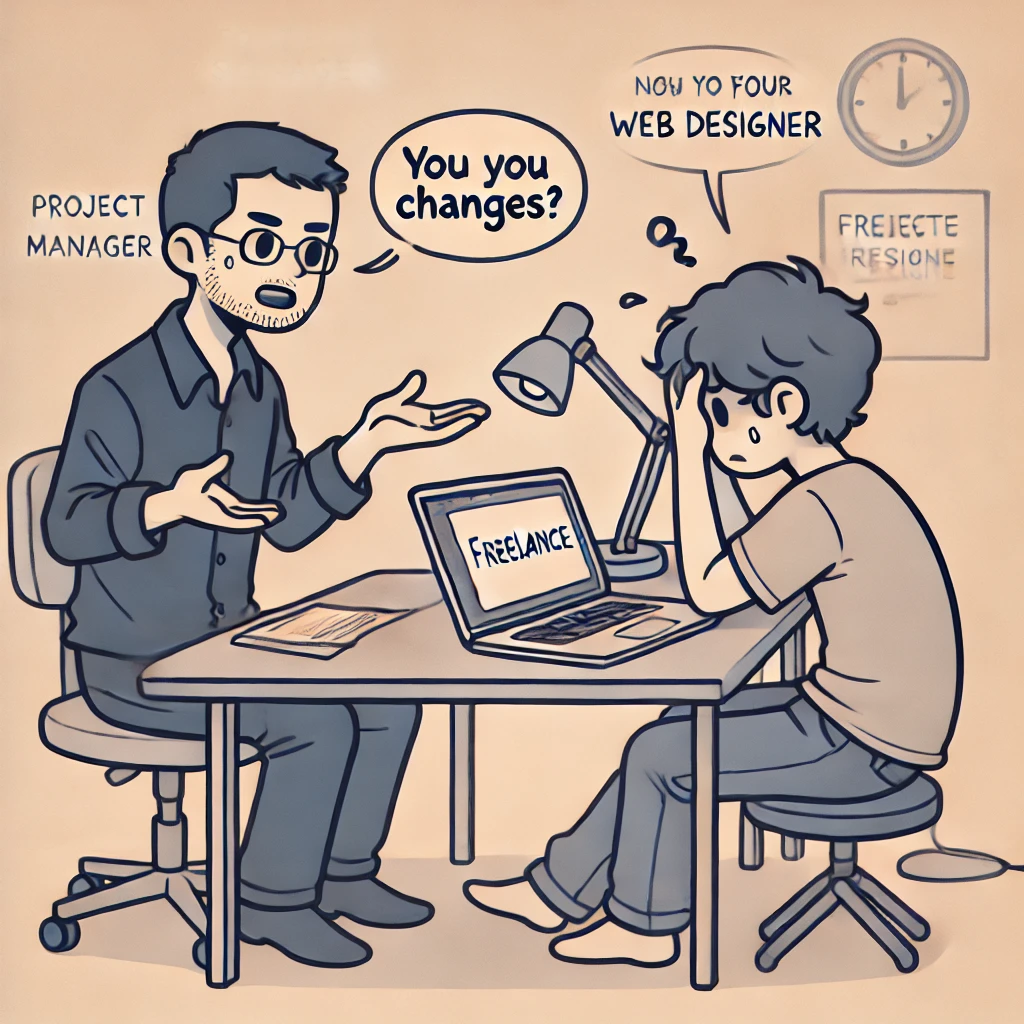

ここで、ある中小企業・A社の事例を簡単にご紹介しましょう。A社は新商品のECサイトを作るにあたり、外注を決めました。当初は「企業に頼むと費用が高そう」との理由で、実績のあるフリーランスのWebデザイナーBさんに外注することに。

ところが、A社の社内担当は「いい感じのサイトをつくってください」と大まかな要件しか伝えず、仕様変更を後出しし続けました。「トップページをもう少し華やかにできませんか?」「商品一覧ページもこれだけじゃ足りないので追加してください」「あ、決済機能も複数対応で」といった具合です。

結果的にBさんは、追加作業を頻繁に無料で請け負わされて疲弊。納期に間に合わないかもしれないという焦りから、連絡レスポンスが遅れ始め、その状況にイライラしたA社は「なんで連絡をすぐにくれないんだ!」とさらに厳しい口調で対応するように。最終的には関係性がこじれてしまい、Bさんはプロジェクト途中で辞退。A社は新たに制作会社に依頼することになり、大きくコストとスケジュールをロスしてしまいました。

このように、最初の段階で明確な要件を定義せず、コミュニケーションコストを軽視してしまうと、せっかくの外注が逆にトラブルを生む結果となることがあります。A社の場合、当初から仕様や期待値を丁寧に共有し、変更があるときは正式な追加契約を結んでいれば、円滑に進められた可能性が高いでしょう。

9. まとめ:外注を成功させるために

最後に、企業が外注をうまく活用するためのポイントを総括します。

- 目的・期待する成果を明確にする

- スケジュール・実施事項・期待値をすり合わせたうえで契約書に盛り込む。

- 企業とフリーランス、それぞれの特性を理解する

- 企業は安定感があるがコスト高め、フリーランスは柔軟だが稼働リスクに注意。

- コミュニケーションを重視する

- 定期的なミーティング、進捗レポート、チャットによる小まめな連絡で認識を共有。

- 最適な契約形態を選ぶ

- 準委任・SES・請負・成果報酬型など、それぞれの特徴とリスクを理解し、使い分ける。

- 法的リスクを回避するために契約書をきちんと整備する

- 偽装請負にならないよう注意し、著作権や機密保持の取り決めを明確に。

- 「やっていいこと・ダメなこと」を意識する

- 指示変更の頻度や無茶な要求、支払い遅延などは信頼関係を崩すため厳禁。

- 対価や納期の設定、フィードバックなどは相手の立場を尊重しつつ適切に行う。

外注を活用するうえでは、依頼側のマネジメント力とコミュニケーション能力が問われます。上手に外注先との「認識のすり合わせ」「継続的な連携」ができれば、企業のリソース不足やスキル不足をカバーし、ビジネスの成長スピードを加速させる大きな武器になります。

一方で、雑な進め方や曖昧な契約は、「外注化したはずなのに余計に手間が増えた」という残念な結果を招きかねません。本記事で紹介したポイントを意識して、ぜひ自社の外注戦略を成功に導いてください。